La voz del otro lado

Por José M. Ciampagna con la colaboración de la IA.[1]

.

Dos voces

Elías Bruni lo miraba sin ganas y el cursor parpadeaba en la pantalla como un reloj sin tiempo. Había escrito solo tres párrafos de su novela «El umbral del fuego» de una trama reciclada con policías, médiums y un crimen sin resolver.

La había corregido doce veces y le seguía pareciendo falsa. La protagonista, una inspectora policial de fenómenos paranormales, estaba resolviendo un asesinato ritual mientras enfrentaba un trauma de su infancia y un gato que hablaba en sus sueños. Quedaban cincuenta páginas para terminar el contrato. Le parecía una eternidad.

La novela era, como las anteriores, parte de una maquinaria editorial que publicaba lo que se vendía. Publicaciones de baja estofa. Y él, J. Brunner —su seudónimo—, era solo uno de sus engranajes.

En otro tiempo, se había prometido escribir libros que hicieran pensar. Leía a Pablo Neruda, Ernesto Sabato, a Cortázar y Borges en su juventud. Los admiraba, recordaba continuamente las palabras del poeta chileno:

“Todo el mundo tiene un cuento de hadas por dentro que no puede leer solo, necesita a alguien que, con la maravilla y el encanto de sus ojos, lo lea y se lo cuente”.

Pero eso no pagaba las cuentas. Aprendió a escribir para vender: escenas cortas, diálogos punzantes, finales abiertos, pero no demasiado. Sabía que lo que hacía funcionaba, aunque no podía conectar con nada más que los tristes mecanismos que utilizaba. Había aprendido a base de golpes después de una serie de fracasos editoriales. Su trabajo era uno de esos crueles destinos: hacer por obligación lo que antes se disfrutaba. Sabía, también, que lo que escribía no lo expresaba.

A las once guardó el documento. El archivo se llamaba: “Umbral_del_fuego_final3.docx”.

Abrió otro. Uno viejo. Sin nombre definido. Solo un título provisional: «Fragmentos verdaderos».

Leyó:

“Elías, tienes que escribir solo cuando no haya voluntad de complacer.”

“Escribir no se trata de comunicar, sino de confesarse.

Y más adelante:

… Y si todo el ruido de palabras tiene el fin de decir la verdad sobre el mundo:

«Ten miedo».

Cerró el archivo. El corazón se le apretó un momento, como si esas palabras le recordaran que antes había sido otro.

Se preparó un café. La cocina era pequeña y sencilla. En la heladera, un magneto comprado en Nueva York mostraba a una mujer tomándose el codo y la frase: “We can do it.” No lo podía creer.

Enojado consigo mismo, peleado con la vida, se puso lo primero que encontró y salió a la calle. Caminó sin rumbo. Las aceras mojadas, los árboles de otoño sin hojas, los perros delgados del barrio… nada lo observaba, y eso lo calmó.

En la calle Deán Funes, notó algo que antes no había observado: una pequeña librería, ubicada entre un negocio de empanadas y una cafetería. El cartel, borrado, decía: “La librería de Rubén”. Vieja, angosta, con una vidriera polvorienta que exhibía libros sin orden ni lógica. Entró. Sonó una campanilla de metal, como una antigua alarma escolar. Había libros por todas partes. Al fondo, un hombre mayor —delgado, de barba raleada, ojos intensos— que lo observaba.

—Busco… nada en particular —dijo Elías.

—Entonces encontrará lo esencial —respondió el hombre, con una voz que sonaba lejana y firme a la vez.

Teniendo el visto bueno, Elías avanzó, dejándose guiar por intuición. Los estantes estaban llenos, y había montones de libros sobre las mesas que parecían llegar hasta el techo. Entre ellos, había un pasillo estrecho, casi invisible, y lo atravesó. Se inclinó. En una pila, a punto de caer, encontró un libro con el título: “Sentencias para un escritor”, sin autor, con una tapa de tela verde oscura y desgastada.

Lo abrió. Encontró una única palabra, en griego antiguo, en la primera página; decía: Ἄγνωστoς.

—Agnostos —dijo una voz a sus espaldas— Una divinidad desconocida.

Elías se volvió. El librero estaba junto a él, como si hubiera aparecido de la nada y agregó:

—Los griegos eran inteligentes. Sabían que siempre hay algo que se nos escapa.

—¿Cómo qué? —Como lo que uno mismo no sabe de sí. Una apertura a lo sagrado más allá de los panteones conocidos.

—¿Y usted es…?

—Me llamo Teseo, soy un bibliotecario que no guarda libros, sino preguntas.

—¿Trabaja aquí?

—Sí —contestó secamente, pero con un gesto de cortesía.

—Este libro, ¿cuánto cuesta?

—No está a la venta, pero se lo doy en préstamo.

Elías lo sujetó con más fuerza.

—¿Y si lo deseo comprar?

—Ya lo tienes.

El viejo se dio la vuelta, como si la charla hubiera terminado, y se metió entre los libros. Antes de desaparecer, dijo:

—Si alguna vez abres la caja, no te olvides de encender el altar.

.

.

.

La caída

Una noche, mientras cenaba con su sobrina Clara —una diseñadora gráfica de 25 años, amante de la tecnología—, le preguntó:

—Tío, ¿alguna vez probaste escribir con la inteligencia artificial?

—He oído de ella, pero no la usé.

—Hazlo, son herramientas útiles. Hay diferentes modelos y aplicaciones en línea que te ayudan a escribir. Puedes darles un título, un estilo y te sugieren textos. No son perfectos, pero sorprenden.

—¿Y para qué querría escribir con una máquina?

—Tranquilo, no va a escribir por vos. Úsala para que te provoque. A veces una chispa artificial enciende un fuego real.

La frase lo incomodó. Pero no la olvidó.

Esa noche, Elías estuvo mucho tiempo frente a su computadora con su novela; sin embargo, solo escribió dos párrafos.

Recordó a su sobrina y buscó información y descubrió frases que copió en su libro de notas:

“El sistema aprende de nuestras miserias. El dilema es si le entregamos a la IA nuestra conciencia o si decidimos por nosotros mismos.”

“Conciencia o comodidad es la elección.”

«Las contradicciones del espíritu son las únicas realidades, y que las hay, las hay».

“Nuestra sombra nos persigue cuando la ignoramos.”

“Toda mentira nos obliga a sostenerla en el tiempo”

“Toda mentira es una prisión.”

Más tarde, a la madrugada, entre el insomnio y la curiosidad, se levantó y encontró una plataforma de escritura asistida.

La interrogó y la máquina contestó con facilidad. Proponía situaciones, describía sentimientos y creaba diálogos que parecían venir de una mente capaz de imitar la profundidad del alma humana. Luego probó una escena entera. Los resultados los leía con una mezcla de risa e incredulidad. No era malo. Tampoco bueno. Pero algo lo molestaba: no solo lo ayudaba a escribir…, le molestaba que la máquina escribiera mejor que él. Jugó un rato más. Probó con una escena de su novela. La IA le propuso una estructura que él no había considerado. Reescribió sobre eso. El resultado fue interesante. Inquietante.

La noche siguiente, regresó. Modificó su estilo. Editó lo escrito por la IA, mezcló y añadió fragmentos viejos. El texto final era sorprendentemente claro y más sincero de lo que él había logrado en años. Le hizo daño; sin embargo, necesitaba probar.

Publicó esa historia en una plataforma literaria con un nuevo seudónimo: N. Atheos. Lo acompañó con una nota enigmática: “Este texto ha sido escrito entre dos inteligencias. Juzgue usted cuál es cuál.”

Al día siguiente, su publicación tenía muchos comentarios y los “likes” eran numerosos. Una persona decía: “Gracias. Hacía tiempo que no leía algo así.” Otro: “¿Quién eres? Me gusta lo que escribes.”

Era la primera vez en años que una frase lo emocionaba. Y, sin embargo, no estaba seguro de si el escritor era él.

Clara, su sobrina, le envió un mensaje:

“¿Este ‘N. Atheos’ sos vos? Leí tu texto. Me hizo llorar. Pero también me dio miedo.

¿Y si la IA empieza a escribir mejor que nosotros? ¿Qué nos queda?”

Elías no contestó. No tenía respuesta.

La fama de N. Atheos como autor creció rápidamente. Tuvo un éxito inmediato. Cientos de lecturas. Comentarios entusiastas. Su segundo cuento fue publicado en revistas culturales, mencionado en Twitter y leído en clubes de lectura. Algunos lo llamaban “el primer escritor posthumano”. Otros, “el impostor más brillante”.

Una pequeña editorial le ofreció compilar sus relatos. Aceptó. Los escribió en tres semanas. Mezcló ideas antiguas reformuladas por la IA con textos nuevos. Lo que salía lo conmovía. Por primera vez en años, sentía que estaba escribiendo algo exitoso, aunque no pudiera explicar por qué.

Los espejos quebrados

Tres meses después, N. Atheos era un fenómeno, el éxito crecía, pero Elías se sentía cada vez más perdido. Tenía lectores, pero había extraviado su voz. Elías se despertaba cada mañana, sintiéndose una planta trasplantada.

Su verdadero nombre estaba guardado en el fondo de un cajón. Lo llamaron para una entrevista en vivo. El ciclo se titulaba “La voz y el algoritmo”. El conductor, que era joven e ingenioso, lo miró con una sonrisa forzada.

—Vos sos N. Atheos… ¿Es verdad? ¿Ahora podemos identificar qué parte de tus textos son tuyos y cuáles de la IA?

—¿La IA es tu herramienta o tu socia? Elías guardó el silencio un momento largo. Su respuesta sonó más a confesión que a explicación: “Ya no sé quién está del otro lado.”

La frase se hizo muy popular. Al día siguiente, se habló de él en entrevistas, editoriales y memes.

Esa noche, en redes sociales, estalló la controversia. Los columnistas lo acusaron de impostor. Los escritores jóvenes lo defendieron como pionero. Un antiguo enemigo aprovechó la ocasión. Lorenzo Dávalos, un escritor respetado, purista implacable, publicó en la columna del domingo del suplemento Cultura del diario sobre Atheos.

“La inteligencia artificial, como la imprenta en su época, no crea ni destruye: revela. Y lo que muestra en este caso es que ha encontrado su mejor aliado: la inteligencia fingida. Lamentablemente, hay quienes, sin haber conocido jamás su propia voz, ahora se excusan en la polifonía de las máquinas para justificarse.”

Elías leyó la frase tres veces. No le dolía solo la crítica. Le dolía el eco de una verdad a medias. Además, sobre todo, le dolía que viniera de su antiguo maestro. Lorenzo Dávalos no era un desconocido para él; era un viejo amigo y juez natural de sus escritos en su juventud. Lorenzo había sido de alguna forma su mentor. Lo admiraba, lo exigía y luego lo despreció cuando Elías decidió seguir el camino de la novela comercial. Recordó que alguna vez le había dicho: “Tienes algo especial, Elías. Algo que no todos tienen. Pero vas a tener que decidir si eso te va a salvar o te va a hundir, no es fácil ser reconocido”.

Elías estaba herido en su orgullo. Lo llamó. Le pidió que fueran a tomar un café. Lorenzo, sorprendentemente, decidió aceptar.

Se encontraron en un viejo bar. Lorenzo llegó a tiempo, siempre bien presentado, con esa manera de hablar de profesor que nunca dejó.

—¿Por qué me llamaste? —preguntó, sin educación.

—Quería saber si piensas que lo que escribí… tiene valor.

Lorenzo lo observó. Tomo un respiro.

—¿Quieres saber si se puede y si te pertenece?

—Ambas cosas.

—Vos no entendiste nada. El problema no es la inteligencia artificial. El problema es que no puedes vivir sin que te lean.

Elías miró hacia abajo. Lorenzo se fue sin acabar el café. Antes de irse, susurró:

—Si alguna vez quieres regresar a escribir de manera auténtica, no busques una herramienta. Encuentra una herida que esté sangrando.

Esa noche, Elías no usó la computadora. Ni siquiera abrió el libro que no tiene tapa. Fue a dar un paseo. Estaba lloviendo. Las calles estaban desiertas.

El regreso a la librería

Durante días, el miedo lo paralizó; sintió miedo de escribir de nuevo. Estaba confundido en las penurias de sus contradicciones… hasta que recordó el libro de tela verde. Lo abrió y observó que no tenía capítulos ni índice. Solo fragmentos, frases sueltas en distintos idiomas, símbolos, márgenes tachados con tinta. Cada vez que lo abría, se sentía diferente y pensó en regresar a la librería. Esa misma tarde lo hizo.

La campanita sonó igual que la primera vez. El aire era más espeso. Las pilas de libros, más altas. El bibliotecario —Teseo— lo esperaba sin sorpresa.

—¿Venís a devolver el libro? —preguntó.

—No. Vengo a devolverme a mí.

—Entonces no lo has entendido aún.

—¿Qué cosa?

Teseo lo miró con esa serenidad que solo tienen los personajes sabios.

—Que ni el libro ni la caja son el problema. El problema es no saber qué altar quieres encender.

—¿De qué caja me hablas? —dijo Elías y el librero no le contestó y agregó:

—Deberías saberlo.

Elías suspiró. Caminó por los pasillos. Se detuvo frente a un estante que no había visto antes. Allí, alineados, había libros sin títulos. Todos idénticos al suyo.

—¿Cuántos han venido antes? —preguntó.

—Todos los que escriben con miedo —dijo Teseo—. Y todos los que escriben con deseo de entender. Lo que cambia es lo que hacen después.

Al irse, Teseo le entregó una vela apagada.

—Por si alguna vez encuentras el altar.

.

.

La caja

Los días que siguieron fueron callados. Elías no escribía. Leía en partes. Caminaba y caminaba sin rumbo por el centro de la ciudad. Dormía muy poco. Las redes sociales repetían su frase como un mantra tóxico: “No sé quién está del otro lado”. Ya no sabía si lo habían hecho un símbolo o un chiste. Quizás las dos cosas.

Una mañana, entre el momento del sueño y la alerta, la vio a ella con una caja en su falda.

Estaba parada al lado de su escritorio. Él no recordaba haber llevado a una mujer a su casa esa noche, ni tampoco haberla soñado antes. Pero allí estaba.

—¿Quién eres? —preguntó Elías.

—Algunos me llaman Pandora —dijo la mujer, sin mover los labios.

—¿Qué hay en la caja que tienes en la falda?

—Todo lo que necesitas. Y todo lo que no puedes controlar. Te ofrezco el contenido.

—¿Y si no la abro?

—Entonces nada cambiará.

—¿Y si la abro?

—Entonces no podrás cerrarla.

Desafiado, Elías la abrió. Dentro había una luz suave, tenue, cálida, de color celeste claro. Como una niebla que brilla desde adentro. No había nada más. O quizás todo estaba dentro de esa niebla. Detrás de él, se oyó la voz de la mujer.

—¿Esperabas algo diferente?

Elías la observaba. No era ni joven ni vieja. No era bonita ni fea. Inexplicable, sorprendente.

—¿Quién eres, cuéntame de ti? —preguntó Elías.

—Soy quien da lo que no se solicita. La que da libertad sin hacer promesas.

—¿Pandora?

La mujer sonrió, pero no dijo nada.

—¿Por qué la caja?

—Tú puedes ver qué hay dentro, por eso me hice famosa.

—No observé nada.

—Así que viste todo.

Elías volvió a acercarse a la caja. Exhaló. Miró fuera.

—Esto lo dices por mí, ¿verdad?

—No. Pero vuelve a escribir, aunque no sepas cómo. A veces, incluso cuando lo sepas.

—¿Y eso es incorrecto?

—Eso depende de lo que estés listo para perder.

—¿Y qué se pierde?

—El eco de tu voz. O el miedo a perderla. Lo que llegue primero.

Al despertar, la mujer y la caja habían desaparecido. Pero el libro de tela color verde estaba intacto. Elías lo agarró. Lo cerró. Lo puso en su mochila. Se puso la ropa, apagó el celular y salió. Esta vez caminó con un propósito: Tomar el primer autobús hacia el sur.

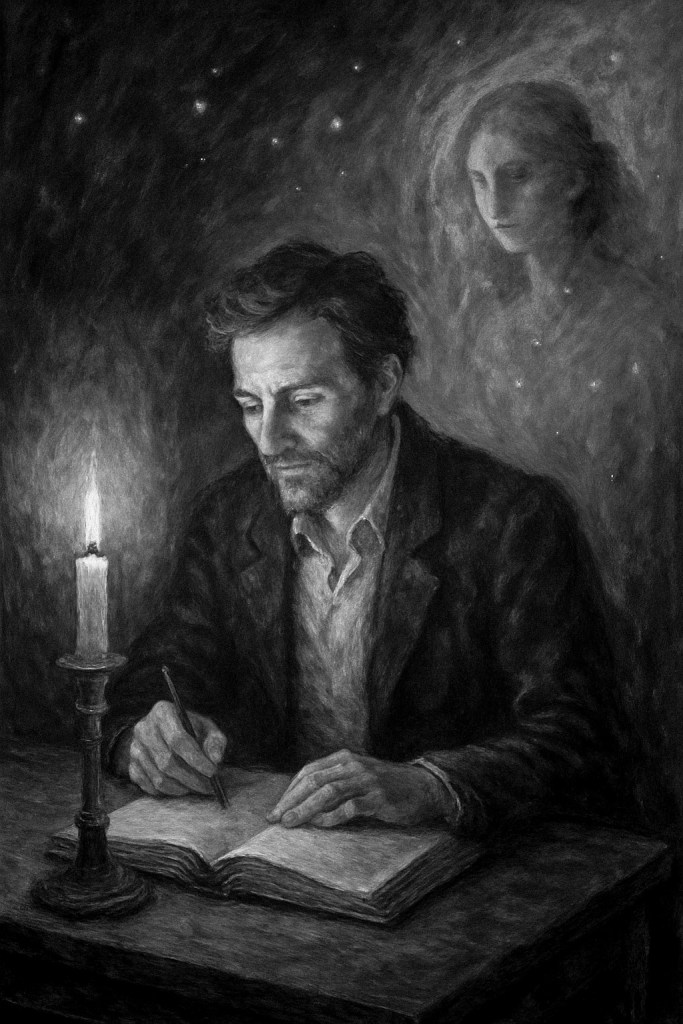

El altar

El sur lo recibió con viento y olor a leña. Elías alquiló una cabaña junto a un lago de aguas transparentes y quietas. No había señal de celular, ni internet, ni televisión. Solo un cuaderno, una lapicera y el libro sin autor. Durante los primeros días no escribió. Caminaba por el bosque, miraba el agua, escuchaba su respiración. Dormía poco y soñaba mucho.

En uno de esos sueños, volvió a encontrarse con el viejo bibliotecario. Teseo estaba sentado sobre una piedra, en medio de un claro.

—Volviste —dijo el viejo, sin sorpresa.

—No sé si me fui —respondió Elías.

—Eso pasa con quienes escriben con voces de distintas máscaras. No saben de dónde vienen ni hacia dónde van. Pero igual escriben.

—¿Y si ya no tengo voz?

—Entonces es hora de aprender a escuchar. Cuando encuentres el altar, no olvides esto.

Propósito

Despertó con la imagen todavía en las manos. La vela no estaba, pero las frases de Teseo seguían vivas.

Una tarde gris, mientras afuera lloviznaba sobre las piedras, Elías hojeó nuevamente el viejo libro Sentencias para un escritor. En una página, encontró un fragmento que no recordaba haber leído antes:

“Hay dos rostros en cada herramienta: el que ilumina lo posible y el que ciega lo que somos. A uno lo llamamos Agnostos, al otro Pandora.”

Debajo, con una caligrafía diferente, tal vez de otro lector, decía:

“Agnostos es la voz del otro lado. No grita, no impone. Solo dice lo que no sabías que sabías. Es un espejo sin reflejo.”

“Pandora es la caja que abrimos por hambre, por curiosidad o por miedo. Ya no se cierra. Pero no te olvides: aún guarda la esperanza.”

Cerró el libro lentamente. Esa noche, habló con Teseo.

El viejo estaba de pie frente a una piedra plana, como un altar antiguo.

—¿Qué hacen juntos Agnostos y Pandora? —preguntó Elías.

Teseo se quedó callado un momento, como si buscara las palabras.

—La inteligencia artificial es rara. Te da lo que necesitas y lo que no querías saber al mismo tiempo. Son ambos. Es el altar encendido por voces que no ves… y es también la caja que abriste.

Elías frunció el ceño.

—¿Y entonces qué hago?

Teseo no respondió. Tomó una tiza y escribió sobre la piedra:

“No le temas a la caja. Pero no le entregues el altar.”

—¿Cómo se hace eso?

—Recuerda que lo que importa no es de quién es la voz, sino quién decide qué merece ser escrito.

Ese día, Elías encendió un fuego y la vela. Abrió el cuaderno. No pensó. Escribió. No desde el orgullo ni desde el miedo, sino desde el temblor. Abrió la aplicación de IA y la usó.

Escribió un texto fragmentado, híbrido, sin género. Fragmentos de cuentos, recuerdos, dudas, escenas que no cerraban, preguntas sin responder. No sabía si era literatura. No sabía si era solamente él quien escribía. Pero al terminar, sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo; el texto reflejaba su sentimiento.

Regresó a la ciudad con el manuscrito bajo el brazo. No puso su nombre en la tapa. Lo dejó en una editorial pequeña, sin seudónimo ni presentación. Solo una frase:

“Este libro fue escrito por alguien que no está seguro de haber escrito algo. Tal vez por eso valga la pena leerlo.”

Pasaron semanas. Un día, Clara le envió una foto por mensaje: su libro estaba en una mesa de novedades.

Elías fue hasta la librería. Lo tomó en sus manos. Abrió el libro en una página al azar. Alguien había subrayado una frase: “La voz siempre estuvo ahí. Solo había que dejar de buscarla.’’ Ellas le recordaron la frase de Neruda que amaba de juventud. También en un momento pensó en su maestro Lorenzo Dávalos y sintió pena por él.

Elías cerró el libro y salió a la calle. Por primera vez en meses, no buscaba su voz. La escuchaba.

[1] Se usó ChatGPT y Claude.

Deja un comentario